はじめに

こんにちは、マーケティングアナリストの倉田です。

今回のテーマは「商圏ポテンシャル」の評価をシンプルにする事!

前編ではAIエリアスコアリングのスコアを活用して、出店戦略におけるアクションプランの考察例を、中編ではスコアがどのような仕組みで算出されているのか、その裏側にある考え方について解説しました。

前編の記事はこちら

中編の記事はこちら

今回はシリーズの最終回として、これまで解説してきた内容の根幹をなす2つのテーマを深掘りします。

- スコアの活用例(前編)

- スコアの算出方法と、その実践的な価値(中編)

- AIによるスコアの信頼性について(本記事)

- 未知の商圏でのスコアリング活用例(本記事)

「AIが弾き出したスコアは、本当に信じられるのか?」「まだ出店したことのないエリアでも、この手法は通用するのか?」といった、最も気になるであろう疑問に、実際の検証データをもとにお答えしていきます。

AIによるスコアの信頼性について

スコアの信頼性を評価するため、「①データの準備 → ②予測精度の確認 → ③スコアリング精度の検証」という3つのステップで進めます。

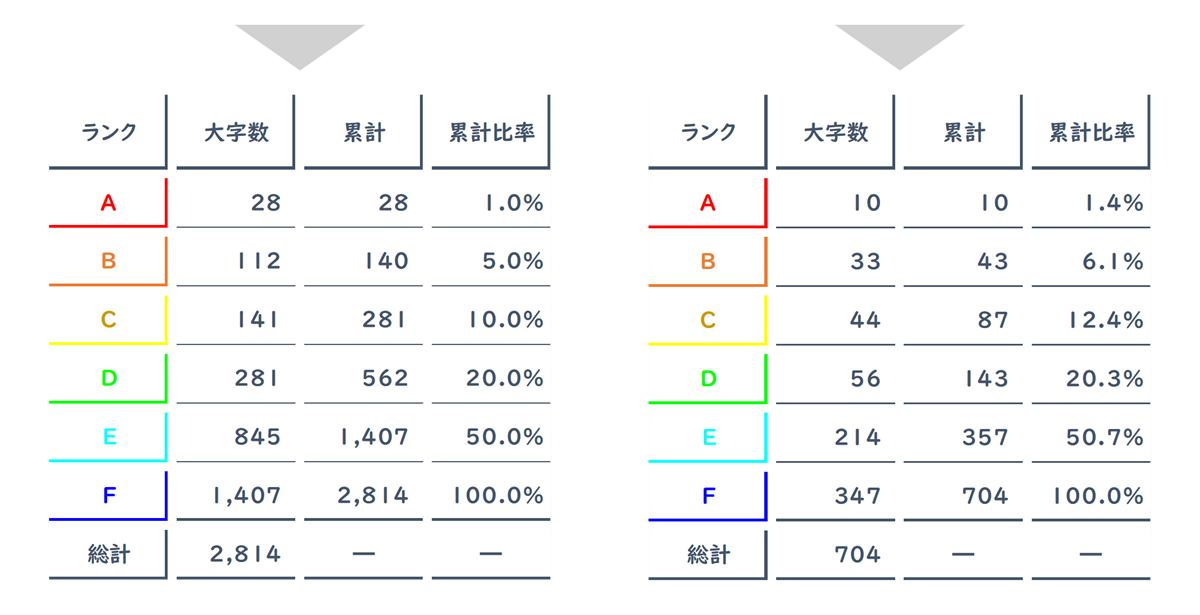

① データの準備

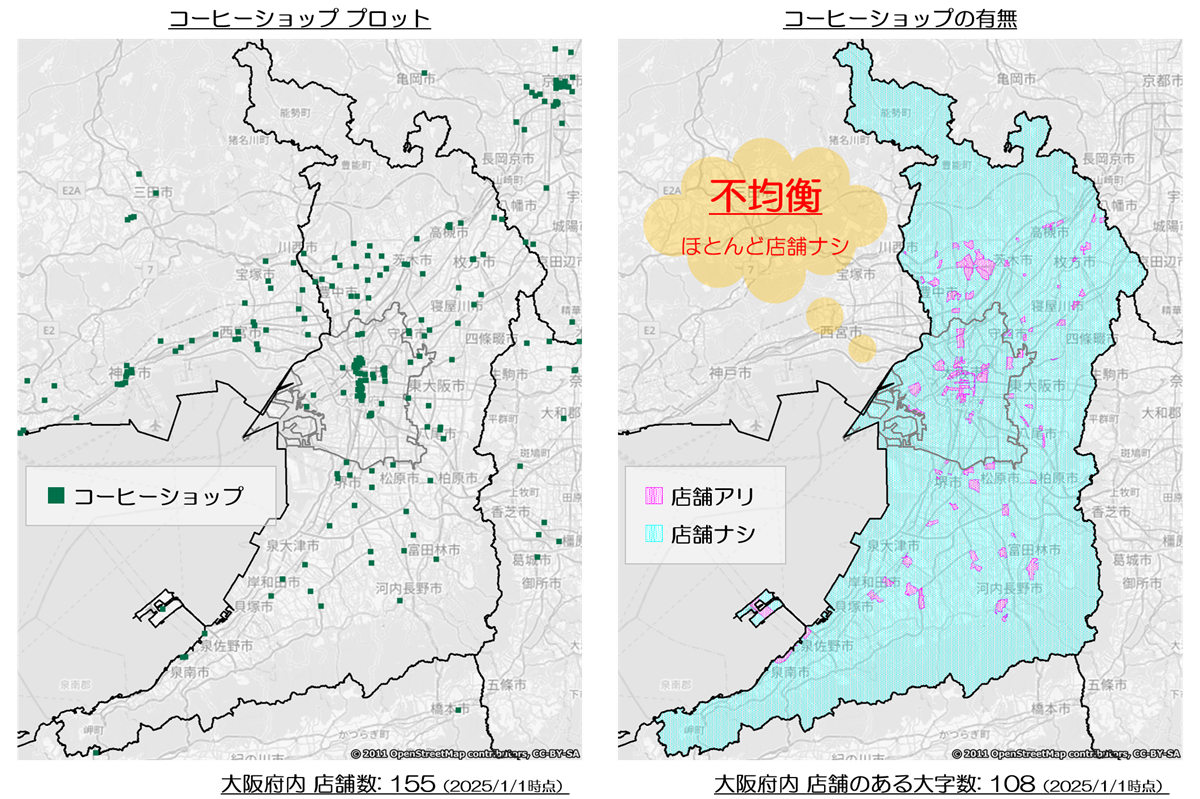

今回も、某有名カフェチェーンの大阪府における店舗展開を対象とします。左図のように店舗所在地をプロットし、それを行政区分(大字)単位で集計したものが右図です。大阪府に存在する3,518の大字のうち、店舗があるのはわずか108(約3.1%)。このように、正解データ(店舗アリ)が極端に少ない「不均衡データ」であることが、分析のポイントとなります。

② 予測精度の確認

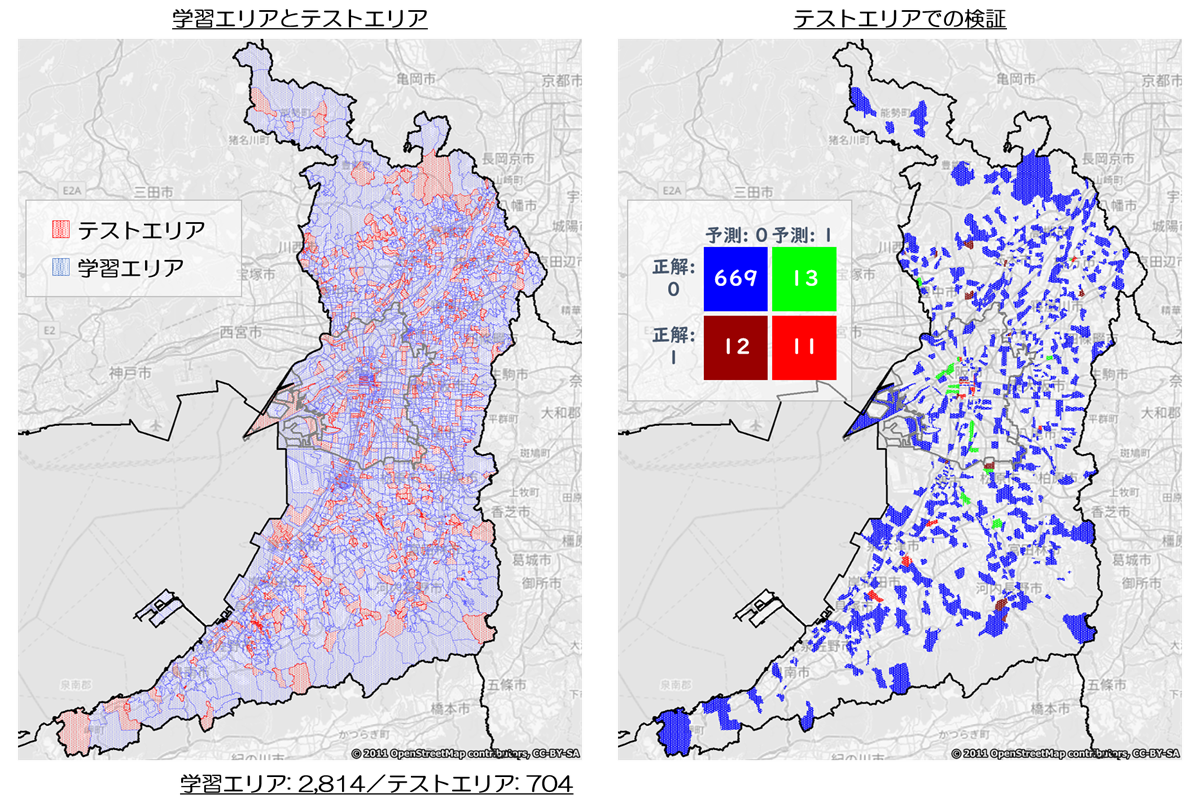

大阪府のデータを店舗アリ率3.1%をキープしながら「学習エリア(8割)」と「テストエリア(2割)」にランダム分割し、学習エリアのデータだけを使ってAIに予測モデルを構築させます。その上で、AIが全く見ていないテストエリアのデータを使って、どれだけ正しく「店舗アリ/ナシ」を予測できるか精度を検証しました。

不均衡データの場合、単純な正解率(Accuracy)はあまり参考にならないため、再現率(Recall)と適合率(Precision)のバランスを示すF値に着目します。結果は44.4%でした。

「ランダムに当てても50%なのだから、それより低いのでは?」と感じるかもしれませんが、これは少し違います。仮にAIが全てのエリアを「店舗アリ」と予測した場合、F値は6.1%にしかなりません。それと比較すると、44.4%という数値は7.3倍も高く、AIがデータから特徴を学習できていることが分かります。

とは言え、予測精度が完璧ではないことも事実です。しかし、エリアスコアリングの目的は「予測を当てる」ことではなく、「ポテンシャルの高いエリアを効率的に見つけ出す」こと。次のステップで、その真価を見ていきましょう。

③ スコアリング精度の検証

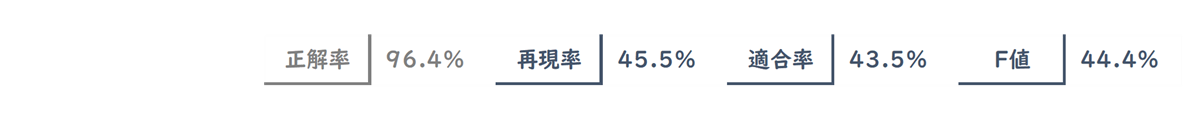

■地図上の分類(スコアランク)

- Aランク(赤): スコア上位1%(ポテンシャルが極めて高い)

- Bランク(オレンジ): スコア上位5%

- Cランク(黄): スコア上位10%

- Dランク(緑): スコア上位20%

- Eランク(水色): スコア上位50%

- Fランク(青): スコア下位50%

まず、学習エリアのデータを使って算出したスコアを高い順に並べ、上位1%を「ランクA」、上位5%までを「ランクB」というように、エリアを6段階にランク付けします。

次に、このランク付けの基準を、学習に使っていないテストエリアに適用し、各ランクに実際の店舗がどれだけ含まれているかを検証しました。

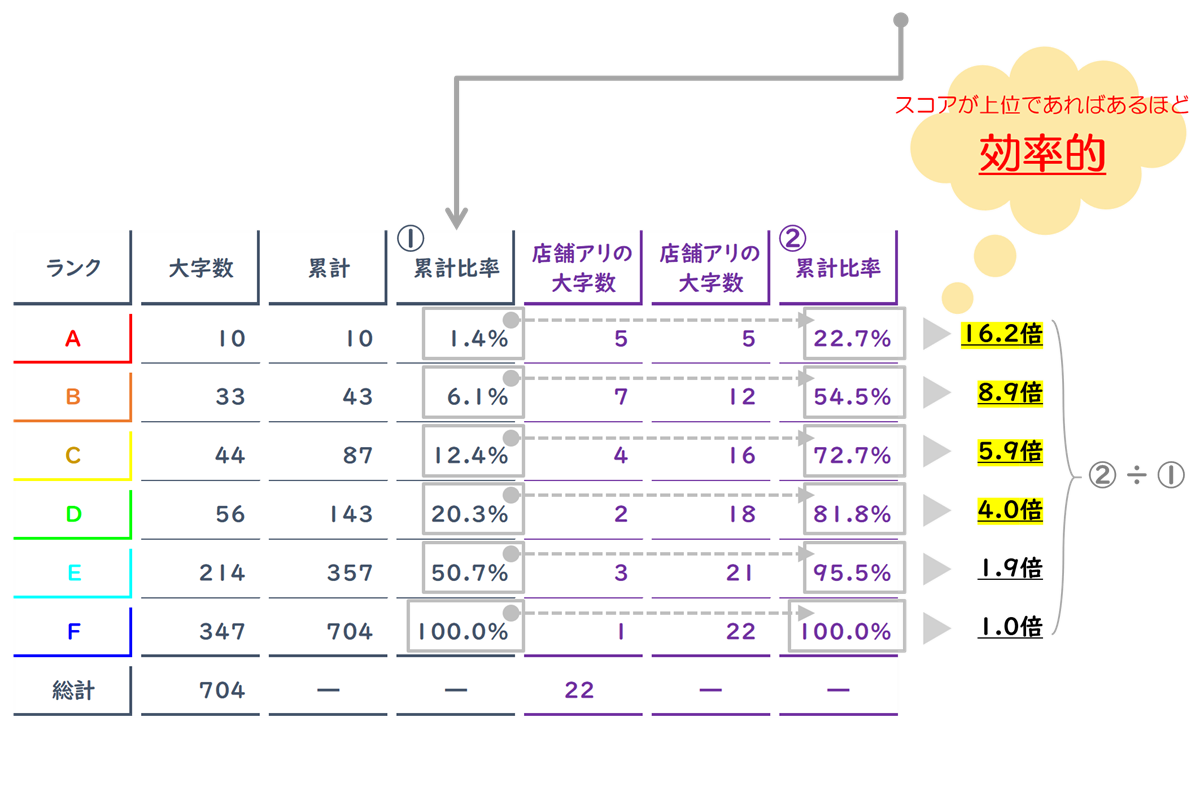

この表が、スコアリングの信頼性を示す最も重要な結果です。

もしスコアに意味がなく、店舗がランダムに分布しているなら、①「各ランクのエリア数(大字数)の累計比率」と、②「そこに含まれる店舗アリのエリア数の累計比率」は、ほぼ同じになるはずです。

しかし結果は全く異なります。エリア全体の上位1.4%にすぎないAランクのエリアに、店舗アリのエリアが22.7%も集中していました。これは、ランダムに探す場合に比べて約16倍も効率的であることを意味します。同様に、上位6.1%にあたるA+Bランクまで見れば、実に店舗の半数以上(54.5%)を捕捉できており、その効率は約8.9倍です。

この結果は、AIスコアが商圏のポテンシャル、すなわち「店舗が出店されるにふさわしい特徴」を的確に捉えていることを示しています。

未知のエリア(商圏)でのスコアリング活用例

では、この大阪府で作成したモデルは、他のエリアでも通用するのでしょうか?

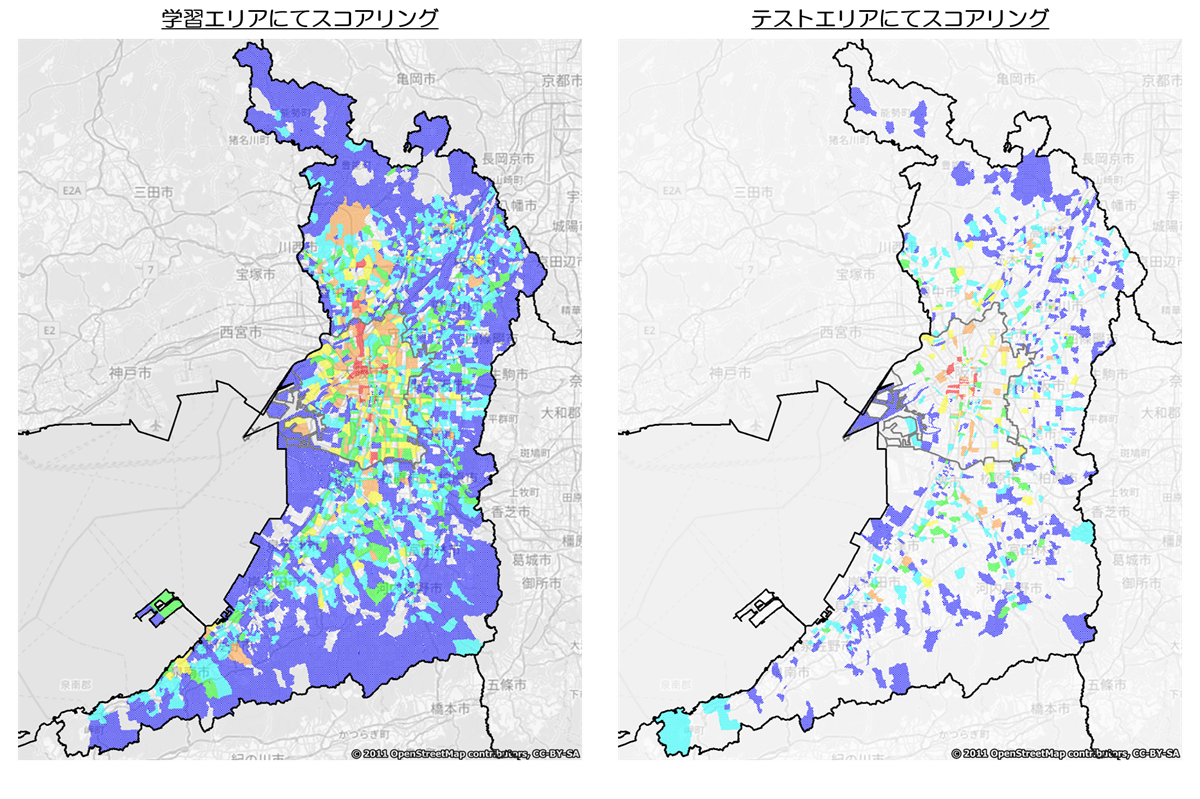

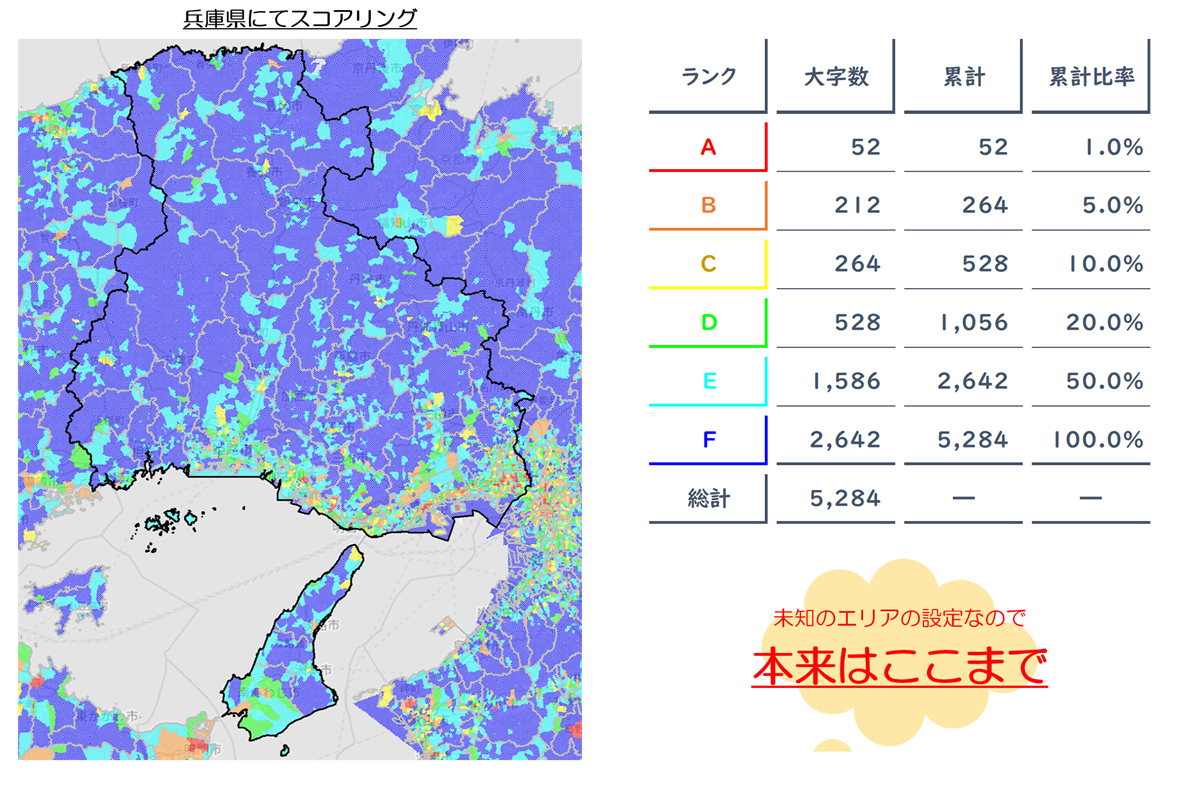

店舗がまだ存在しない(と仮定した)未知のエリアとして、お隣の兵庫県を対象にスコアリングを試みます。

手法はシンプルです。

「兵庫県のエリアデータ(公的統計データ)」 × 「大阪府の学習で得た重要度(重み)」 = 兵庫県のスコア

という計算で、各エリアのポテンシャルを算出します。

未知のエリアへの出店を検討する際は、このようにスコアが高いエリア(地図の赤やオレンジのエリア)を優先的な候補地としてリストアップし、詳細な現地調査に進むことになります。

本来なら未知のエリア(これから出店を考えているターゲットエリア)は店舗がありませんので、ここまでなのですが、今回はモデルの汎用性を検証するため、特別に兵庫県の実際の店舗データと照らし合わせてみましょう。

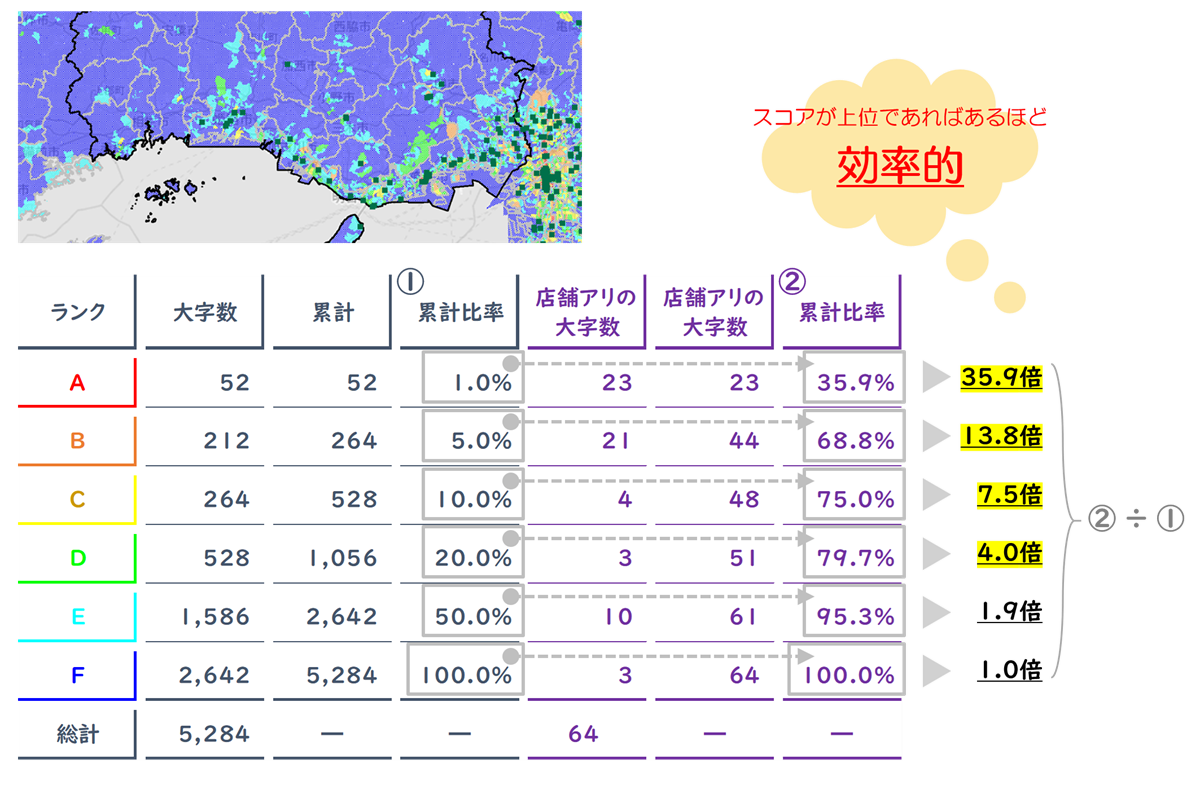

結果は驚くべきもの(少し出来過ぎ)でした。大阪のテストエリアを上回り、Aランク(エリアの上位1%)だけで、実在する店舗の35.9%を特定し、その効率は実に35.9倍にも達しました。

このことから、大阪府の出店傾向から学習したモデルが、隣接する兵庫県においても、商圏ポテンシャルを測るための「共通の羅針盤」として非常に有効に機能することが分かります。

-仮説-

では、なぜ兵庫県での捕捉効率が、モデルを構築した大阪のテストエリアさえも上回ったのでしょうか。これには、両府県の市場成熟度の違いが関係しているという仮説が立てられます。すなわち、大阪府は市場が厚く、有望な未出店エリアがまだ多く残存しているのに対し、兵庫県では有望エリアが比較的限られており、そこへは既に出店が完了している状態に近い、という可能性です。そのため、大阪モデルが兵庫の「出店すべきエリア」を特定した際に、それが高い確率で既存店と一致し、結果として高い捕捉効率に繋がったと考えられます。

補足:本分析アプローチの前提と考察

本記事でご紹介したエリアスコアリングの手法について、その前提条件と、結果の解釈における重要なポイントを補足します。

1.分析の前提条件について

今回の分析は、対象エリア(大阪府)に100店舗以上の豊富な店舗データが存在したことが、モデルの精度を支える大きな要因となっています。そのため、特に店舗数が少ない企業様がこのアプローチをそのまま導入するのは難しいかもしれません。その場合は、事業内容が近い他社の店舗データを参考にするなどのアプローチが有効です。

2.「店舗アリ」のスコアを「商圏ポテンシャル」と解釈する理由

本記事では「店舗の有無」から算出したスコアを「商圏ポテンシャル」の指標として扱ってきました。その理由は、スコアの算出に「商圏のポテンシャルを測るための公的統計データ」を主に使用しているためです。AIは、既存店の立地とそれらの統計データとの関係性を学習し、「どのような特徴を持つエリアに出店しやすいか」というパターンを見つけ出します。そのパターン(AIが算出した重要度)を重みとして、各エリアのデータに掛け合わせることでブーストさせてスコアを算出しております。

3.目的変数としての「店舗の有無」の妥当性

既存店の中には業績が振るわない店舗も存在する可能性があります。個々の店舗の業績には商圏以外の要因も大きく影響します。しかし、一つひとつの出店は、企業様が詳細な商圏分析を行った上で「事業として成立する」と判断した経営判断の結果です。私たちは「店舗の有無」を、そうした無数の意思決定が積み重なった「企業の出店戦略の答え」と捉えています。このスコアリングは、その集合知から成功パターンを学ぶ試みと言えます。もちろん、可能であれば不振店のデータを除外することで、より純粋なポテンシャル評価に近づけることも可能です。

まとめ

3回にわたり、「商圏ポテンシャルの評価をシンプルにする」をテーマに、AIエリアスコアリングの手法とその実力を解説してきました。

前編ではスコアの具体的な活用法を、中編ではスコアが算出される背景のロジックを、そして今回の後編では、スコアがいかに信頼でき、未知のエリアにも応用可能であるかを実際のデータで証明しました。多くの複雑な指標を一つの「スコア」に集約することで、人の感覚や経験だけに頼るよりも遥かに効率的に有望なエリアを見つけ出せること。本シリーズを通して、この手法が商圏評価をシンプルかつ強力なものにすることをご理解いただけたかと存じます。

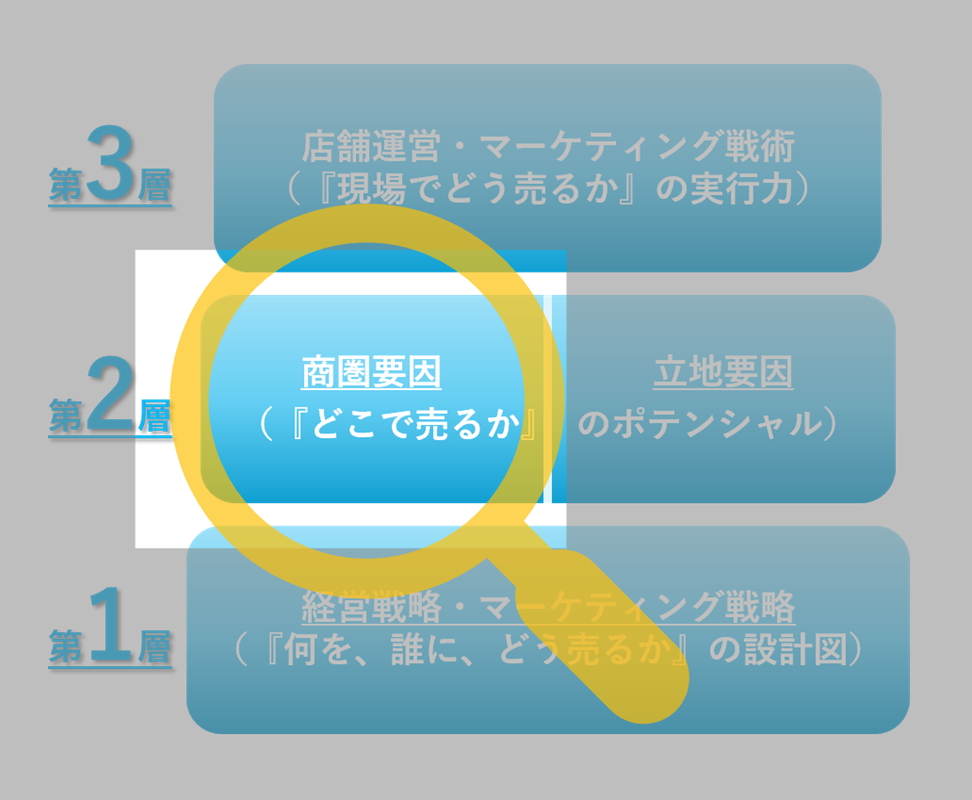

ここで改めて強調したいのは、このエリアスコアリングが担う役割です。

売上を構成する3層構造において、本手法はあくまで出店戦略の羅針盤となる「 商圏ポテンシャル」を客観的に評価するためのツールです。個別の物件の視認性やアクセス性、アプローチなどを評価する「立地評価」とは、目的が異なることをご理解ください。

そして、このAIスコアリングという手法は他にも応用できます。今回は「自社店舗の有無」を目的としましたが、これを変えることで様々なポテンシャルを可視化できます。

例えば、

- 駅ごとの「駅商圏ポテンシャル」を算出し、駅前の出店戦略に活かす。

- 「競合店の出店ポテンシャル」をスコアリングし、自社の侵攻可能性や親和性を測る。

- 潤沢に住所付き顧客データがあれば、それを正解として「優良顧客の居住ポテンシャルスコア」を作成し、戦略・戦術に落とし込んで活用する。

といった応用が可能です。

データに基づいた客観的な「羅針盤」を持つことで、複雑で不確実性の高い出店戦略やマーケティング戦略の精度を、次のレベルへと引き上げることができるはずです。このブログが、皆様のエリアマーケティングの一助となれば幸いです。

今回もお読みいただきありがとうございました。

エリアスコアリングのサービス概要は下記URLをご参照ください。